随着中国高科集团在新兴信息技术领域产教融合业务的推进,中国高科集团不断用实践来验证着产教融合的逻辑;“企业赋能云实训”的人工智能讲师,专家级工程师杨强,不仅在教学中彰显其教学理念与教学主张,对产教融合也形成了独到的见解。

杨强

资深Oracle技术顾问、高级应用系统架构师和培训讲师。

8年软件开发经验,12年高校任教经验,6年企业与政府IT培训经验,9年IT职业教育经验。授课风格幽默风趣,主张使用科技改变课堂,提倡使用智能信息化技术优化教学效果,提升知识转移效率与效果。

Q:近年来国家很重视职业教育的发展,也推出了很多推动产教融合的政策,这个概念很大,具体到中国高科集团的实际情况,您对“产教融合”的解读是怎样的?

“中国高科集团是‘产’与‘教’中间的粘合剂”

A:从中国高科集团的角度上讲,虽然我们身为企业,但我不认为我们是“产”的概念,我们更多的是站在“产”与“教”的中间,承担一个粘合的作用,去探索两边的融合。我个人理解的中国高科集团的产教融合业务是采用OBE的指导思想,工程教育认证的标准来实施的,这个是中国高科集团在目前阶段已经证明行之有效的。在产教融合业务中,我们非常精准的来定位自己在专业人才培养中的角色与作用,那就是做“产”与“教”之间的粘合剂,实现“产”与“教”之间的人才与技术流通,使得企业的应用性技术可以快速转化为高校的教学内容,高校培养的应用性技术产业人才可以充分地满足企业在产品研发与服务上的需求。这样一来,中国高科集团的优势就可以凸显出来:我们了解产业端,因为我们接触到产业的很多领域;同时我们懂教育,因为我们有深厚的教育背景和根基,能够快速地把产业的资源与技术转化成高校的培养体系与教学体系——不是说物理上把产业和教育绑在一起,而是形成有机的整体。就目前来讲,中国高科集团的“粘合剂”角色扮演得很好。

Q:中国高科集团端到端的OBE(Outcome-based Education)人才培养模式有何创新之处?如何能够将学生获取的技能深度对接上企业的用人需求?

“人才培养闭环打通端到端,让知识流动起来”

A:OBE是以输出为导向的一种教育理念,它本身来讲是没有端到端的概念的,它是结果驱动,放在产教融合的背景来讲就是合格的职业人才输出。中国高科集团在OBE方法上创新性的提出端到端的人才培养闭环模式,是为了在“产”端与“教”端打通一个绿色通道:技术与职业人才的双向绿色通道。企业技术及时同步到高校人才培养体系,高校培养的职业人才无缝对接走入企业。刚才我跟你提到中国高科集团是“产”与“教”中间的粘合剂,我们这种粘合剂的定位就是立足产业、赋能高校,充分发挥我们的作用,实现完美的、真正意义上的 “融合”。

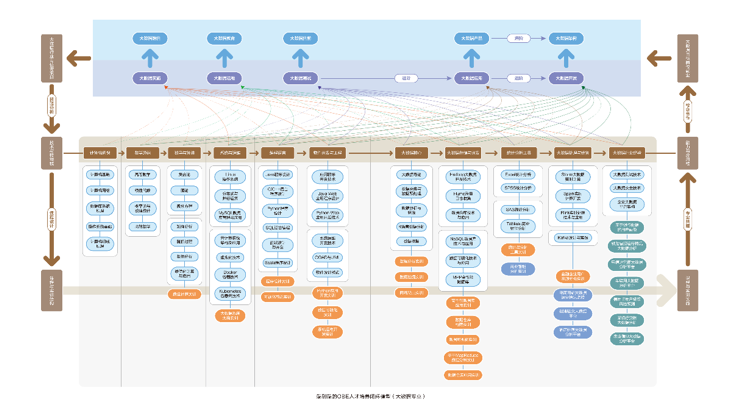

为了实现这种赋能融合,中国高科集团致力于打造三个核心体系,及两个关键能力。

第一层体系就是最上一行的职业岗位分析体系,我们及时了解、获取国家发布的标准职业岗位及其认证体系,同时我们也从各个企业的需求面出发,通过数据爬虫与大数据分析手段,将直观的招聘需求汇总提炼成技能要求,形成中国高科的职业岗位分析体系。

通过职业岗位分析,我们能够分类抽取出面向岗位的职业技能栈,比如,企业要求具有开发能力的话,这个应聘者就需要具备基本的逻辑思维能力、计算机通识基础、编程语言,软件工程知识背景和大数据行业经验等等。我们把企业的用人需求分析、抽象为技能与能力。这样建立起来的技术与技能栈就是中国高科集团的第二层体系:能力与技能栈分析体系。

技术与技能栈的培养必须学习对应的课程,这就是中国高科的第三层体系:课程与培养体系。这个体系是支撑中国高科集团的职业人才能力与技能培养的基石,采用理论课程与实践课程有机结合的方式,实现“产”与“教”的交融。

三层体系的逻辑关系形成了一个有机的闭环,串起完整的链条。为什么说现在的教育和产业是脱轨的,脱轨是培养的人才达不到标准吗?不是的,是因为企业发展太快,技术需求太快,但是教育上的课程更新太慢。这又是什么原因呢?老师不了解企业,无法把人才的需求转化成适宜的培训体系,高校传统的人才培养模式与职业人才的培养模式已经产生区别,传统的素养式人才的培养方式是“不管你用不用,但是你必须要学”,而面向岗位的职业人才面对的问题是“不管你有没有学,我产品研发中必须要用”。表面上这是一个矛盾,实际上却是一种培养思维的变化,因为这是面向不同培养目标的差异的思维。一种是学好了才用,一种是用就是学,这就是“产”与“教”需要融合之“根”。中国高科集团目前的专业共建业务与赋能实训业务都是从“根”上找到自己的定位,利用产业优势和职业人才教育优势,赋能与助力高校的人才培养。因此,我们致力于打造两个关键能力——一个是从“产”到“教”的职业分析、技能栈分析与教学产品构建能力,一个是从“教”到“产”的教学实施与服务能力。

Q:今年中国高科集团开展了企业赋能云实训项目,引入了30多个真实企业案例,我们是以什么标准筛选优质企业案例的?

“要感知到教育与产业的脉动”

A:谈不上树立标准吧,主要是我们中国高科企业自身以及技术专家积累和拥有的行业资源,我们和很多企业都有良好的信任关系,也能够及时的更新我们的技术案例。我们筛选企业案例的时候也会综合高校需求,实际上有几个原则,第一个原则是职业岗位覆盖率比较高,也就是就业主流的,比如电商、大数据等。第二个原则是趣味性高,这样学生会非常有兴趣做,能够充分发挥创造力。第三个原则侧重于技术本身,一定要挑选照顾到来自于新兴技术领域前沿的技术,比如人工智能、区块链、大数据这些,尤其是人工智能,顺应国家技术发展的潮流和需求。

Q:您曾在高校任教12年,还做过6年的企业与政府IT培训,在丰富的教学经历及行业实践中,有什么理念或者经验跟大家分享吗?

“教育的本质和核心就是知识转移”

A:我个人一直很注重知识转移的规律和方法总结,也形成了一个理念,就是“教学资源立体化,教学交付智慧化”。目前我们的企业赋能实训做得非常有特色,学校反馈的满意度很高,这除了归功于我们本身对工程方法论的理解与驾驭能力,还重点得力于前面说的这个基本的理念。以这个理念为出发点,中国高科集团已经构建了我们自己的实训框架,能达到实训0失败率与高参与度的均衡化,在这里,也要感谢与我们合作的高校中很多愿意对教学进行思考的老师,他们也提出很多需求、建议与分析,和我们一起,共同分享、共同进步。

在我看来,教育的本质和核心就是知识转移:从老师身上转移到学生身上,从图书馆等各种资源载体转移到学生身上。人工智能、大数据、5G、新媒体等等都是行业热点,这是中国高科集团目前的4个主要学科方向,除此之外,我们真正打造的核心不变的东西就是知识转移平台。知识的核心转移里面有几个概念,第一个是源头,第二个是过程,第三个是人才验证。在源头这里,我们做最好的课程,包含理论课程体系与实践课程体系。,我们可以做到跟踪最新的企业技术与资源,使其快速转化成我们自己的课程和教育资源。我们一直在思考,校企合作到底要给学校留下的是什么?如何把握传统教育与行业潮流?怎么构建一个架构,能让知识快速的流动?中国高科是一家有教育灵魂的公司,我们希望能够真正的感知到教育与产业的脉动,把教育做成内在的气质,具有灵魂,也具有思想方法论,这也是我加入中国高科的原因和目标。

Q:中国高科的企业赋能云实训和武汉大学、东南大学等高校都有合作,在您的教学实践中,不同的院校学生,比如双一流高校,应用型本科高校,高职高专院校,对于实训的吸收程度和反馈,有什么不一样的地方?

“差异化的师资教出无差异化的学生”

A:我主要教的是人工智能相关的课程,学生的不同表现其实就在于教育素养能力。像双一流高校的学生,我在带的时候一个很重要的理念,就是“不设天花板”——我不干预你的具体技能,给到你方向和资源,然后立一个标杆,他们的学习是自主的,能够充分发挥潜能,我们只要给他一个阳光就能很灿烂的绽放。东南大学的学生里有1/3都完成了自己开发的项目。我只关注这里面比较困难的,“把地板托好”,保证每个人在基础线上。这样的因材施教是很多教育机构做不到的,肯定的说,中国高科的实训在目前中国产教融合或者校企合作领域是最好的,我对我们的工程驾驭能力和团队组织能力是相当有自信的。从东南大学的硕士到本科,从武汉大学到北京联合大学,我们的赋能实训在各个层面上的实施都是驾轻就熟的,很多实训项目都是具有商业价值与高度前瞻性、创新性的。当然,实施都是个案,我们的赋能实训已经从工程思想转化为工程框架,这是我们核心的东西。

高职高专的话,我们就是手把手带,这个天花板效应稍微明显一些。高职院校的学生,需要我们给出明确的教育路线,一步一步跟着老师的节奏走,这样需要花费更大量的时间和精力。而对于这些学生来说,他们的收获和成长也是非常大的。如果可以把高职高专的师生关系理解成学徒制的话,那么在985、211等院校学生面前,我们其实是导师制,我们扮演的是导师,引路人的角色。对不同的院校的不同学生,我们还是遵循着“因材施教,因人施教”的古训。

Q:您在授课过程中,有没有发生过一些有趣的事情,或者和学生之间让你比较印象深刻的互动?

“学生的钻研精神总是很能打动我”

A: 这半年来的实训项目,带过的学生很多,让我印象比较深刻的是东南大学的一名同学。因为我以前也在学校做老师,学校老师授课主要是集中在课堂上的时间,课后基本都交给学生自己去复习研究。而现在的实训,周期是很密集的,除了在线的云实训,给学生课后答疑服务也很多,同学们的积极性很高,经常半夜还在自己研究问题。这名同学开始是习惯了不问问题,但是问题暴露到一定程度解决不了,她来向我求助。我也很欣慰,都晚上十一点钟了学生还在消化我讲的知识,所以特别耐心的打电话、视频给她讲解,帮她检查问题。把问题搞明白之后,她也特别的开心,感动,觉得自己收获很大,我也觉得很感动和温暖。

幽默风趣的杨强老师拥有数十年IT技术开发与架构经验,在实训授课过程中,极高的技术水平及专业素养给学生带来了充足的“养分”,独到的教学见解使他常常放送“金句”,轻松愉悦的课堂氛围收获大家的“like点赞”。采访最后,杨强老师说,“教育是量变到质变的过程,既然学校已经完成了知识量变的过程,希望我们中国高科集团的教学团队能够成为推动质变的那一颗诱导分子吧!这可能就是产教融合中,我们存在的价值。”